我が家はLDKに横幅120cmの水槽を設置する事を視野に入れながら打ち合わせを行ってきました。

アクアリストが注文住宅を建てるっとなれば、夢は一気に広がる瞬間だと思うんです。

そこで、今回は私が水槽を設置する際にお願いした設計Pointや工夫点について紹介していきます。

あっ、水槽関係の設備等々については下記に記事をあげてますので、まずはそちらをご覧ください。

水槽を設置する場所は床補強すると共に、水に強い床材を選択しておく

我が家の水量は400Lを越しますし、水槽そのものの重量や機材重量を考えると1tぐらいは耐える事ができる様に床を補強しておく必要があります。

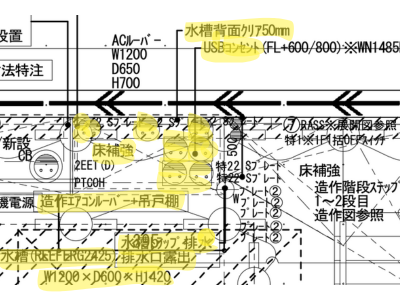

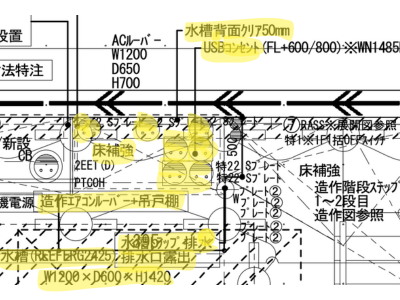

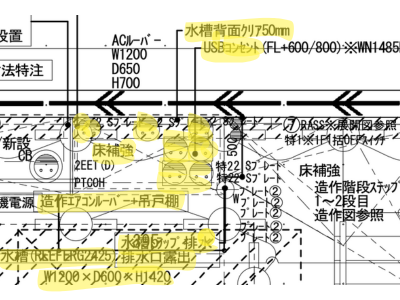

左記の黄色塗りつぶし部分も全て、水槽に関係する事が記載されています。

床補強されてる範囲や、後に記載する排水トラップや、コンセント関係等について記載されてます。

あと、大切な事は水に強い床材を選択しておく事は、綺麗な家を長期に渡って維持していく際には重要な観点かと思います。我が家は転勤族で今まで水槽により下記写真の様に床材を腐食させてきた経験は沢山あります。

写真はイメージですが、水槽周りの木系床材は写真左側の様に腐食していきます。

これはどれだけ水槽管理を気をつけていても、必ず水を床に落とす事で出てくるため、少しずつ水による腐食は進んでくるもんです。

なので水に強い床材、例えばタイル系素材などを選ぶ等の対策は必須だと思ってます。

でよく考える方法は水槽設置部分やその周りだけ水に強い床素材を選択する、、、という事ですが、そうなると水槽部分だけが素材が変わってしまいますので、オシャレ度は一気に落ちてしまいますよね。

仮に水槽部屋みたいな感じで水槽を生活空間とは別に隔離する形で計画されているのなら問題ないですが、私たちの様に生活空間の中に入れ込むっという場合は、よくよく設計士にその旨を伝えて工夫提案を受ける事をお勧めしたいと思います。

床材に関係する下記の記事は下記となりますので参考にされてみてください。

水槽をLDKに配置しようと思われる方で、今後注文住宅をされる方は床材をタイルにする事をお勧めしたいと思います!

カップボードの流れで水槽がジャストサイズで収まる様に設計図を作ってもらう

これは当然というば当然になりますが、自分が設置したい水槽を具体的に設計士に説明しておく事が大切です。

これは早い段階で、できれば打ち合わせ初期の段階、もう少し言えば初回提案を受ける前に話をしておくと良いでしょう。

上記にも提示した図面ですが、左下には我が家が採用する水槽やそのサイズについても記載されていると思います。

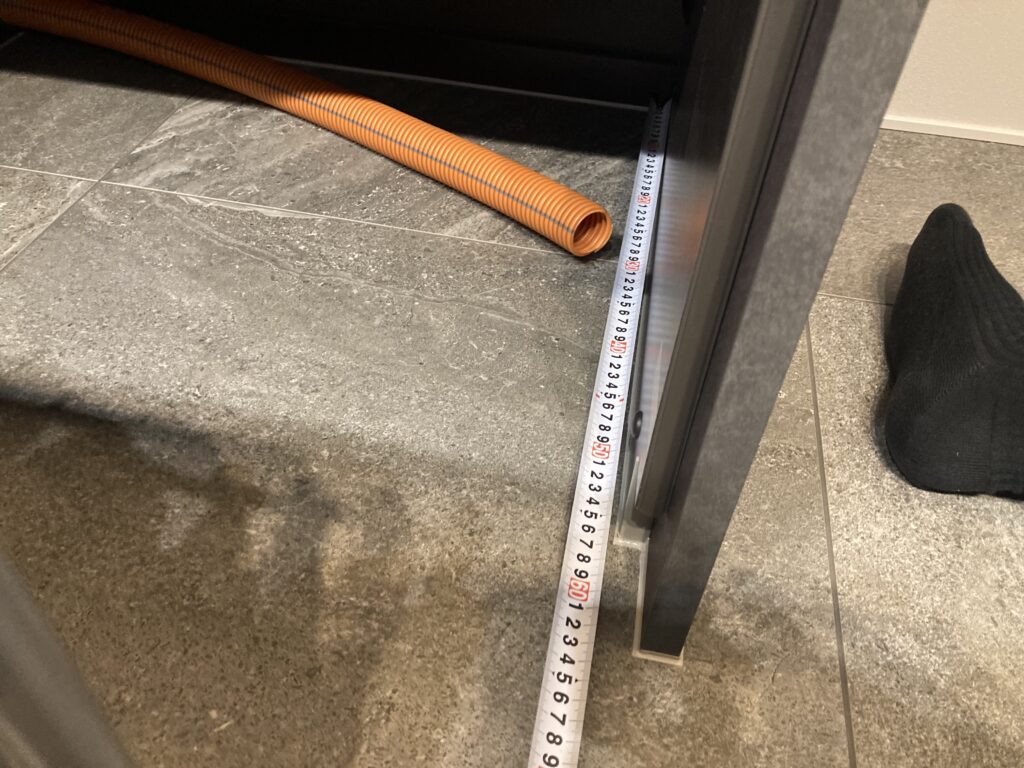

あと、水槽を設置する際にはジャストサイズにしてしまうと水槽搬入が厳しくなる事も想定し、多少のクリアランスを設けておく事も伝えておくと良いでしょう。

私たちがお付き合いした設計士の方はオンラインZoomで実際の水槽を見たいっという事まで言っていただきました。どういった水槽なのか?実際メンテナンスはどの様にやっているのか?・・・

自分が経験していない生活習慣を知ろうとする設計士は素敵だと思います。

きっと、施主の生活に心から寄り添えるというのは、優秀な設計士の必須項目なのかもしれないですね。

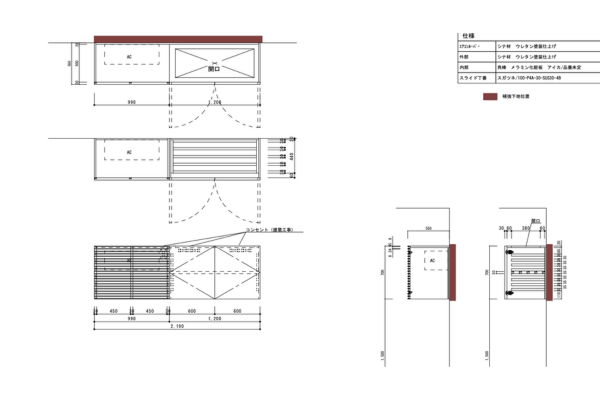

ごちゃつく照明を隠す事によりスッキリ見せる造作家具を作成してもらう

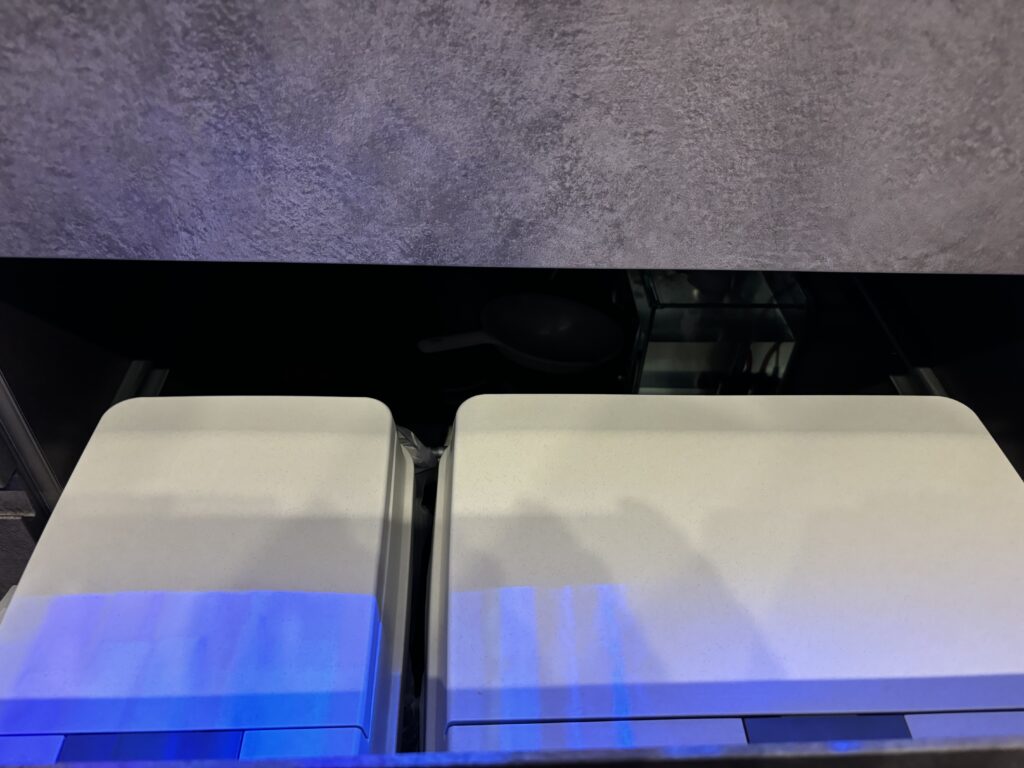

我が家の水槽が設置している場所を斜めから撮影した写真となりますが、カップボード・吊り戸棚と水槽が一体化している様にしてもらってます。

わかりますか?カップボードの吊り戸棚部分の横格子の部分からは造作になっております。

一つはエアコンを隠す様の造作家具となりますが、今回紹介したいのは水槽上面部分となります。

その部分だけの写真が上記となります。

日頃は上記左の様に扉を閉めていますが、開けると水槽関係の照明が格納しているのがわかるかと思います。

この照明が生活空間の中で見えているのが通常ですが、我が家はこれを隠す事を設計士の方に相談し、上記右側の様な家具を造作してもらった感じです。

当然、この照明隠し用の造作家具の中にコンセントも設置してもらってます。

これを水槽管理経験のない設計士が一から創造されたって、すごい事だと思います。

私もこんな素敵な造作家具を作成されるとは思いもしませんでした。

横棒を沢山作り、この横棒は高さを可変させる様な工夫になっております。

これって多くのアクアリストが様々は工夫をされてきたと思うのですが、こういった工夫は初めて見ましたので、これから注文住宅を建てるアクアリストの中では流行るのではないかなっと思います。

この辺りについて詳細・不明点を聞きたい方は直接、私に連絡してもらっても良いですよ。ノウハウを提供しますね。ちなみに下記が造作家具の図面となります。(あえて解像度は落として掲示している点は諸事情を察してくださいな)

近々、スチール製の金網を業者にサイズオーダーして、この照明棚に格納する用にDIYしたいと思います。

そう言えば大切な事を記載するのを忘れてました。

吊り戸棚はカップボートと同じPanasonic Lクラスキッチンの商品から作ってもらってます。

で上記の造作家具も同じ色になっているのは、特例でPanasonicから面材を調達してもらい、全て貼ってもらっているからです。

ここは当初は似た色にしかならない・・・という事でしたが、私がPanasonicから面材を入手してもらえないか相談しました。この面材があるはずっと思えたのは、キッチンに入れる海外製食洗機も同じ色で出来るっという事は、貼るタイプの面材があるはず・・・という想像からご無理な相談をした感じになりますが、設計士の方や営業の方が多大な人力をしていただき、これが完成したっという流れでした。

コンセント計画

水槽管理、特にミドリイシの様なマニアックな管理を頑張ってやっていこうとすると、そのコンセントの数はかなり多く必要になります。これをタップだけで対応するのではなく、ある程度のコンセントの数を用意しておくと良いでしょう。

当然、設置する場所やその高さなども検証が必要です。

設置する水槽キャビネットの背面のどこに通気用の穴が空いているのか?それがコンセントの場所と合致しているのか・・・、この辺りも設置する水槽図面をメーカーから入手し、詳細に設計してもらいました。

これは上記にも記載しましたが、左記図面の用に照明隠し用造作家具内だけでなく、水槽背面にも多数のコンセントを設置してもらってます。

また、通常の電源コンセントだけでなく、USBコンセントもセットしてもらっているので、非常に使いやすくなってます。

日常の水槽メンテナンス作業を楽にするいくつかの工夫

水槽内にある飼育水をバケツリレーしなくても排水できる様に排水口を設置

これは水槽管理ではあるあるで多くの方は水換えの際にはバケツリレーを行っているか?ホースから直接ベランダやお風呂等に排水したりしているのではないでしょうか?

バケツリレーは少ない水量の場合は良いのですが、ある程度の量になってくると大変ですよね。

直接ホースを伸ばして排水口に捨てるっというのは良いのですが、排水するSPEEDが落ちたりするのも課題になったりします。

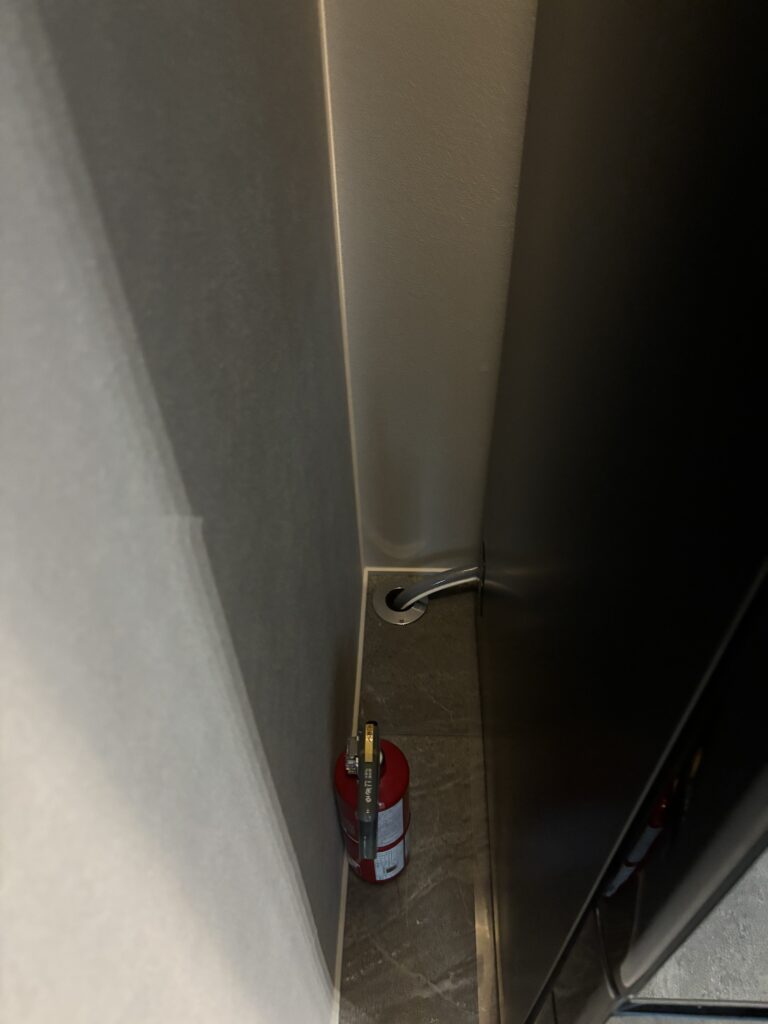

その点、水槽近くに左記写真の様なホースをさす事ができる排水口を用意しておいてもらうとすごく便利です。ただ、排水口の中は排水トラップにしておいてもらわないと匂い問題が出てくるのでお忘れなく!!!

我が家の場合は水槽と造作階段の境目に目立たない様に設置してもらってます。設計士の方も設置場所は最新の注意を払って設計されていました。

あっ、写真の排水口は「洗濯機用」で販売されている物らしいです。中央のキャップを開けると排水口が出てきます。

これを作ったお陰で本当に水換えが楽になりました。これは水槽設置される施主が注文住宅を建てられる方は全員にお勧めしたい工夫となります。

新しい飼育水を作成する場所を作っておく

我が家の水槽は海水になりますので、飼育専用の塩を溶かし水温を合わせて・・・っという作業を行う場所が必要になります。これも水量が増えてくるとかなりの量を一気に作れる場所を作っておくほうが良いでしょう。

ですので、この場所には水栓を設計士に言って設置しておいてもらう必要があるわけですね。

我が家は場合は混合水栓(冷水・温水両方共の対応)ですが、冷水のみでも良いかもですね。

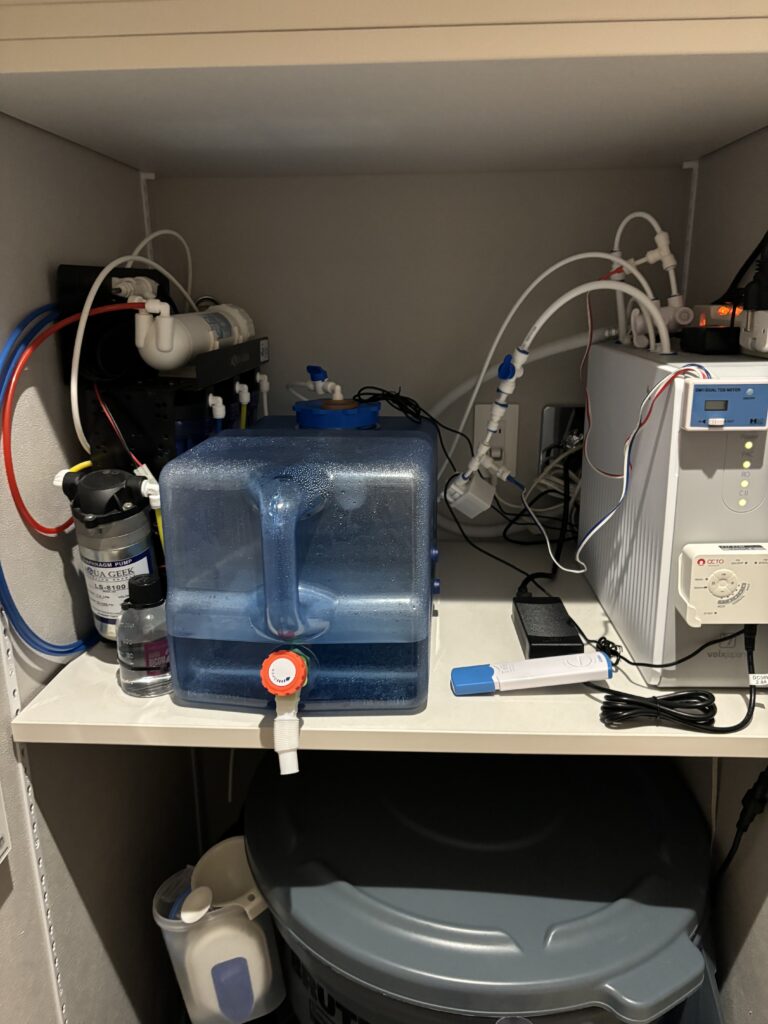

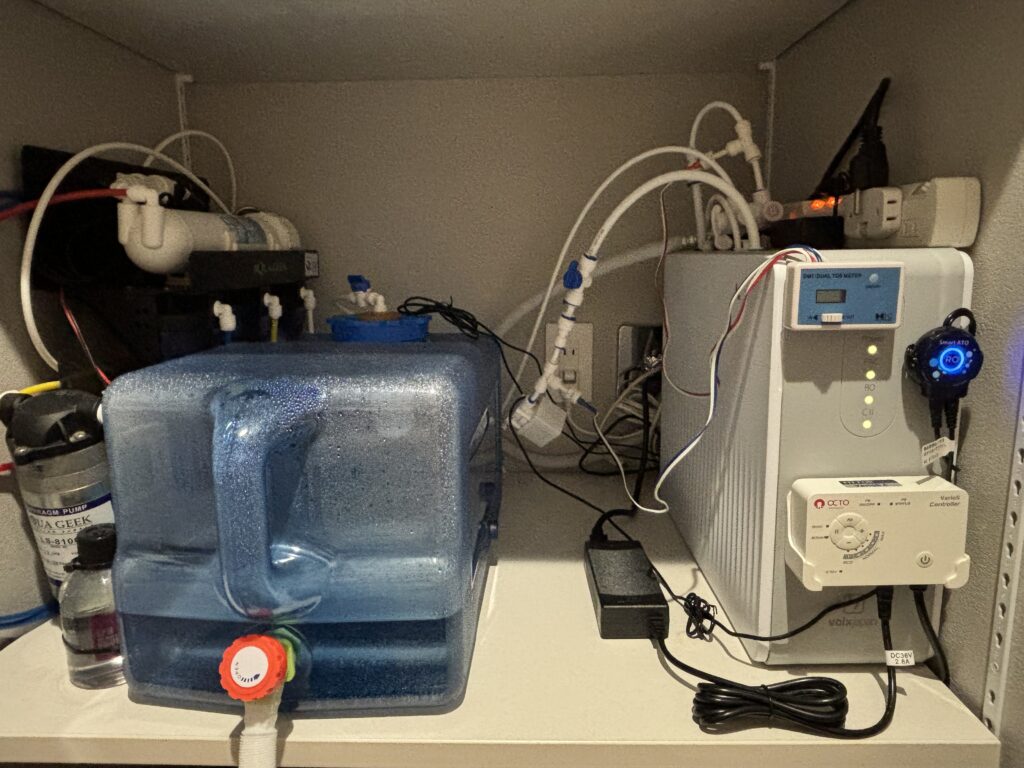

我が家はキッチン近くのパントリーの一角にこの場所があります。

かなりごちゃごちゃしているので、日頃はロールカーテンで隠しております。

ちなみに上段に設置されているのが浄水器となります。水道水は人が飲むには良いのですが、サンゴ等を育成するには多くの不純物があります。

ちなみにこの不純物をTDSという指標で判断する事があるのですが、水道水なら80−100前後っという感じが、この機器を使うと0−1っとなります。

よくスーパー等に精製水を持ち帰れるサービスがあるのを見ませんか?あれの家庭版と思ってもらえたら良いです。

ちなみに上記写真の下側にあるのが貯水し新しい海水を作るバケツになりますが、私は下記の蓋付きでセットしてあります。150L程度の海水までなら一気に作成可能になっております。

我が家の水槽の実質水量は400L強だと思いますので、1/3ぐらいの水量までは一気に交換できますが、それ以上の場合は別にタンクが必要になりますね。

ちなみにショップや大型水槽を沢山持っておられる様な個人宅は下記の様なタンクを用意されていると思いますが、我が家の場合はデザイン製と設置サイズも加味し、上記のラバーメイド製の大型バケツを用意したっという感じです。

このローリータンクは黄色やオレンジ色がほとんどですが、最近は下記の様な黒もあるので設置できる面積さえあれば下記商品を今なら購入していたかもです。

上記で作った新しい飼育水をワンタッチで水槽に入れる工夫

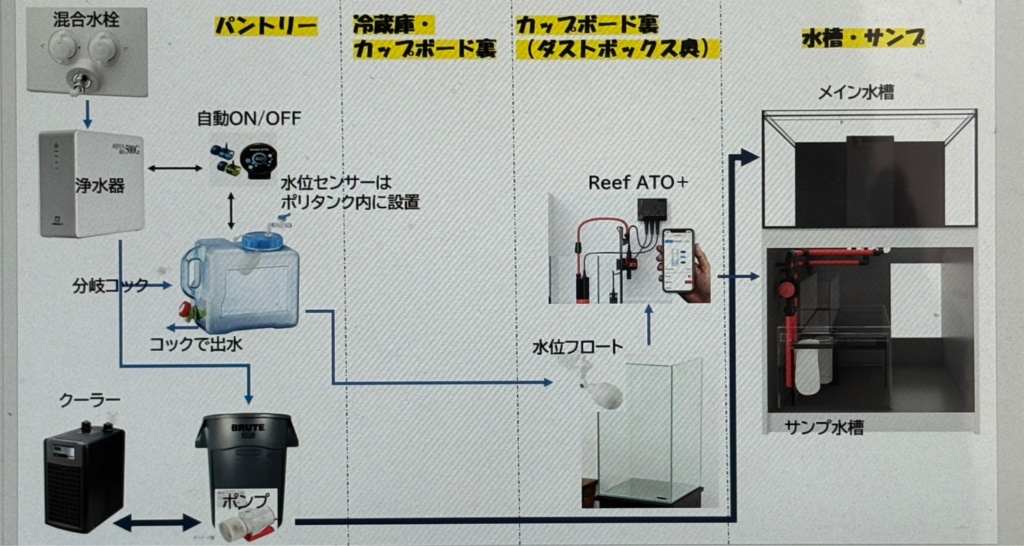

まず我が家の精製水・新しい飼育水の流れを下記に示したいと思います。

太線は新しく作成した飼育水の流れで細い線(青色)は精製水の流れとなります。

補足説明としては下記となります。

自動ON/OFF:Smart ATO RO コントローラー

浄水器で作成した精製水は一旦はポリタンクに貯まる様になっており、この精製水の作成はSmart ATO RO コントローラーのセンサーで自動化させております。

そして、このポリタンクに溜まっている精製水は高低差による自動落下でカップボード裏(ダスクボックス奥)にある小型水槽に水位フロートで落としております。

サンプ水槽の飼育水が蒸発すると、Reef ATO +のセンサーが反応し、小型水槽内の水を自動で汲み上げてくれます。汲み上がった後は小型水槽内の水位が下がるため、水位フロートが反応し、ポリタンクから水が落ちてくる、そしてポリタンク内の水がなくなってくるとSmart ATO RO コントローラーのセンサーが反応して、浄水器が指導で精製水を作成してくれるっという感じです。

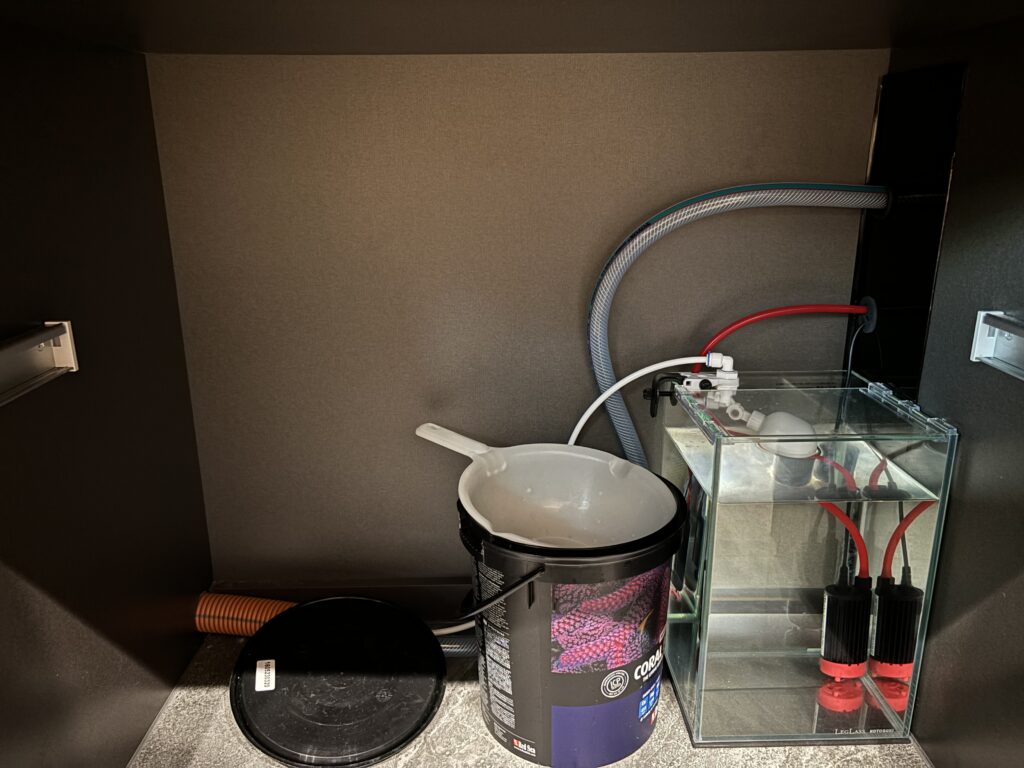

カップボード裏(ダストボックス裏)には右記の様な小型水槽を設置するスペースがあったため、ここを有効利用して設置しております。

ちなみに小型水槽は下記のコトブキ製のレグラスフラット F-2030 となります。水量は10Lと少ないですが、蒸発した水を補水するための一時貯蔵場所になりますので、これぐらいの容量で十分!

上記の写真ですが、ダストボックスは引き出せる様になっており、ダストボックスを格納してしまえば、こんな物が収納されているなんて解らない様になってます!

我ながら、これを見つけた時は「ナイス アイディア」っと思いました。

奥に見える扉がパントリーに入る扉っとなりますが、あのパントリーから「精製水」「新しく作成した飼育水」は冷蔵庫とカップボードの裏を通っております。

これは設計士の方とも何度も相談して現場工事の方にホースや耐圧チューブを通す穴を開けてもらったという感じです。

わかりにくい画像だと思いますが、写真右に見えるのが冷蔵庫となります。で消火栓の奥に見えるのがパントリー内の「精製水」や「新しい飼育水」が冷蔵庫裏に回っている写真となります。

このホースは耐久性・折れ曲がりにも強いハイブリッドトヨロンホース(15/22)という商品をセットしております。

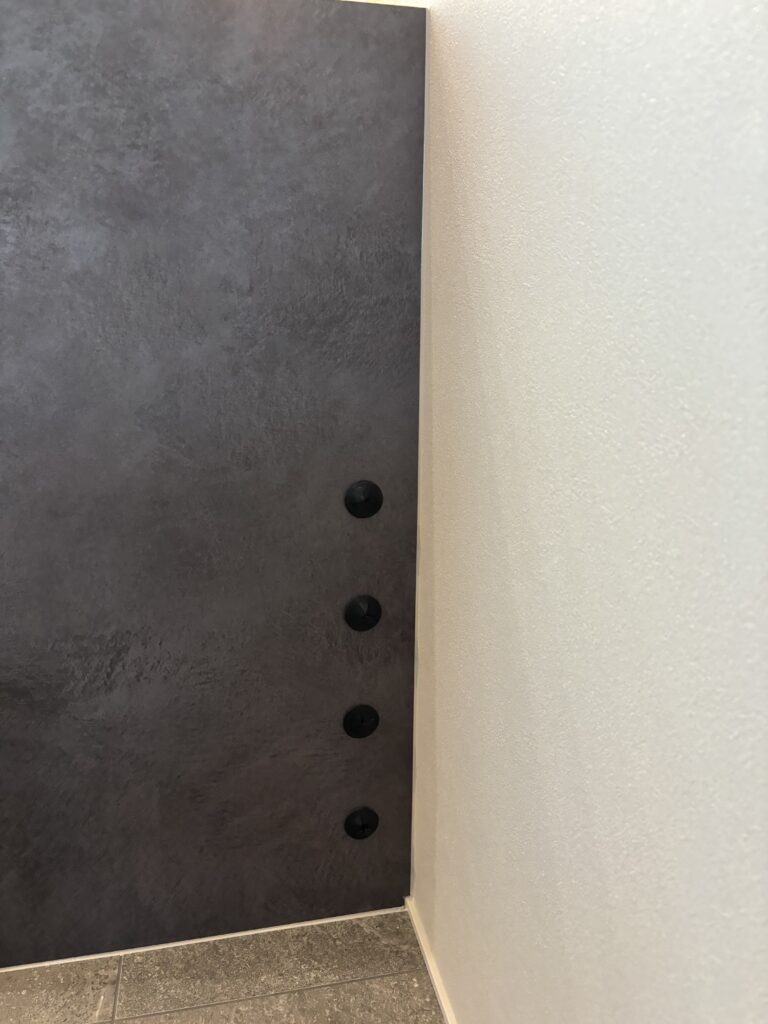

左の写真は水槽をカップボード横に設置する前の画像。

4つの穴がカップボードに開けられていると思いますが、ここにホースや耐圧チューブが通っております。

右記の写真に写っているオレンジ色の配管が冷蔵庫裏からカップボードの裏を通している配管となります。この中をホースや耐圧チューブが通って、ダストボックス奥に来ているという感じです。

奥に見える塩ビパイプが新しい飼育水を水槽に入れる注水口となります。

使用する時に水槽にかける様にしており、日頃は水槽裏に隠しているっという感じ

いや〜〜〜。

自分で書いておきながら、これに付き合ってくれた設計士の方や営業の方や現場工事される方々には感謝でしかないです。

でもこれらの施工を行っておいたお陰で今まで水換えでかかっていた時間が大幅に減り、かなりの労力や時間が削減される事になったのは言うまでもないです。

水槽メンテナンスが億劫になり、最終的にアクアリウム熱が冷めてくる・・・

これもあるあるなんですが、これで長期に渡っての趣味を維持していく事ができると思ってます。

これから注文住宅の打ち合わせをしていくアクアリストの皆さんは上記の記事を読んでも、解らない事があれば気軽に下記から問い合わせしてもらって良いですよ。私でわかる事はお伝えしようと思いますので!!!

我が家が諦めた工夫:水槽用クーラーを屋外に設置する計画

我が家の水槽用クーラーは下記の商品となり、基本は室内に設置する商品となります。

でも本当は下記の様な室外に出す事ができるクーラーを設置したかったんですよね。

上記の様な室内タイプは大概はキャビネットに格納するのですが、熱がこもるため冷却能力が落ちてしまったり、室温が上昇しやすくなったりするんですよね。

そらクーラーの室外機が室内で稼働してみるみたいな状態ですからね。

でも、どうしても上記の様な室外機を見せたくない・・・っと家の外観部分が気になって室内に入れた経緯があります。でも今になって思う事は室外機を出してしまっても良かったのかな?っと思ってます。

今さら家に穴を開けてこのクーラーを設置するのは・・・と思ってますが、どこかのタイミングでやってしまうかもです。総水量が400Lを超す様な場合は室外機を外に出す事を皆さんにはお勧めしたいと思います!

まとめ:注文住宅ならではの工夫満載

以上、我が家の水槽関係で工夫した点を中心に記載してきました。

水槽を持たれない施主の皆さんには全く興味がなかったと思いますが、せっかくの注文住宅ですのでご自身の趣味のためにも、打ち合わせ時間を使ってみてはいかがでしょうか?

優秀な設計士になればなるほど、皆さんの生活を具体的にイメージし、住みやすい環境を設計していってくれると思います。そういった意味でも私がお付き合いした設計士の方は、じっくりと私たちの生活に寄り添ってくれたと思います。

住宅メーカーとしては社員というマンパワーを効率良く使うために、回転率というか、捌くSPEEDは大切な簡単なんだと思います。だから、打ち合わせ期間みたいなルールがあるんだと思いますが、私たちは遠方に居たという事もありじっくり時間をかけて打ち合わせができた事が、上記の様な事も成し遂げる事ができたんだと思ってます。

もし、こういった設計士の方や営業の方を紹介してほしいっという事があれば、お気軽にお声をおかけください。積水ハウスやデザインオフィスやチーフアーキテクトの方々だけでなく、積水ハウスから独立された優秀な設計士の方々も紹介する事はできますので・・・

では、また!